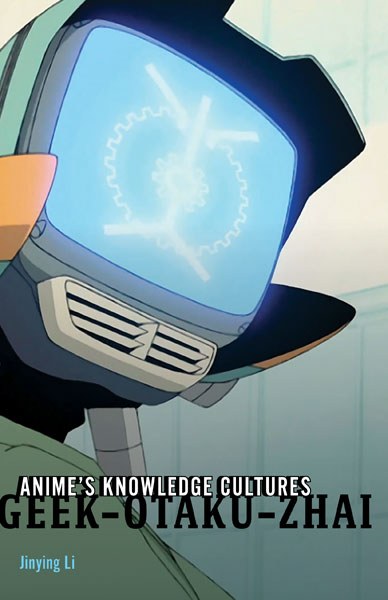

Il sottotitolo del nuovo libro di Jinying Li, “Geek, Otaku, Zhai”, fa riferimento all’emergere del fandom come forza trainante nei media e nella cultura contemporanea. Si esplora il passaggio da un’epoca in cui chi leggeva fumetti era considerato un “perdente”, a un periodo in cui i fumetti sono diventati la base di film di grande successo. Anche in Giappone si può osservare un percorso simile, partendo dagli otaku degli anni ’80, che hanno preso possesso della cultura pop, trasformando le convenzioni di fantascienza per i loro scopi e formando gruppi creativi d’élite come Gainax. Tuttavia, il termine “zhai” potrebbe sorprendere molti al di fuori della Cina.

Molti termini della cultura pop cinese sono stati influenzati dal Giappone, inclusi quelli per romanzi, fantascienza e wuxia. Li sottolinea che lo stesso vale per “zhai”, una parola che è emersa nei media cinesi nel 2008 e ha acquisito nuova vita nell’era del COVID, rappresentando uno stile di vita di isolamento e connessione digitale tra i giovani. Questo termine deriva direttamente dal giapponese “otaku” e fa parte di una serie di termini moderni cinesi influenzati dal fandom giapponese, come “ke’ai” (kawaii).

Li si interessa in particolare a cosa renda i “zhai” cinesi diversi dai loro omologhi euro-americani o giapponesi. Scopre che l’amore per l’anime, o per il suo stile, è una caratteristica unificante, anche se i percorsi del fandom anime in Cina sono molto diversi rispetto ad altre parti del mondo. In Giappone, l’anime si è evoluto attraverso eventi cinematografici, serie televisive, video e infine streaming. In Cina, invece, il percorso è stato influenzato da fattori esterni. C’è stata una prima esplosione di anime giapponese in televisione, a partire da “Astro Boy” di Osamu Tezuka, che Li descrive come un veicolo per pubblicità di orologi e calcolatrici Casio. Molti anime, tra cui “Transformers” e personaggi come Topolino e He-Man, venivano quasi regalati alle reti cinesi per ottenere spazio pubblicitario.

Tuttavia, Li osserva che in Cina non c’era una vera e propria era video da seguire, almeno non legalmente. Fa riferimento alla crescente paranoia tra i dirigenti cinesi, poiché la proporzione di programmi stranieri minacciava la cultura locale. Ad esempio, la percentuale di programmazione straniera su Shanghai TV è passata dal 7% nel 1980 al 73% in soli sei anni. Le iniziative governative cercavano di ridurre l’influenza straniera, costringendo i fan di vari media, tra cui l’anime, a rifugiarsi in una subcultura che si basava sulla pirateria digitale. La narrazione di Li sul terzo stadio, che definisce “semi-legale”, riguarda l’emergere dei fansubbing.

In Cina esiste una relazione sottile tra fansubbing e pirateria, con quest’ultima che spesso sfrutta il lavoro dei primi per vendere materiale. Sebbene i giapponesi avessero distribuito ampie porzioni di anime gratuitamente negli anni ’80 come strategia pubblicitaria, il pubblico non era il telespettatore, ma le aziende come Casio che volevano vendere i loro prodotti. Il fansubbing è un campo legale intrigante, poiché un file .srt da solo non viola il copyright fino a quando non è associato a un file video. Questo argomento è stato oggetto di discussione nell’industria sin dagli anni ’90.

Li sottolinea il ruolo delle riviste di computer e videogiochi nel promuovere l’interesse per anime e manga tra i lettori cinesi. Sebbene io abbia precedentemente definito questo fenomeno come dongman, Li preferisce il termine ACG, che sta per “anime, comics and games”. Sostiene che questo fandom non aveva il supporto delle aziende giapponesi, in quanto si basava su materiali non legalmente disponibili. Tuttavia, ci sono state precedenti evidenze di problemi quando imprenditori cinesi hanno rubato materiale che i giapponesi non avevano osato rilasciare in Cina, come “Death Note”, che è riuscito a essere “bandito in Cina” senza mai essere stato legamente distribuito.

Il resto del libro di Li esplora alcuni aspetti della cultura zhai, talvolta paralleli ai mondi geek e otaku, e altre volte prendendo direzioni diverse. Si discute dell’emergere dei fansub cinesi, anche se gran parte del materiale di Li risale a diversi anni fa e non affronta la recente chiusura di alcune fonti principali. Spiega il curioso fenomeno del danmaku, quei graffiti in movimento che creano un sottofondo di conversazione costante e spesso fastidiosa nei video in streaming. Anche se ammetto di trovare questa pratica invadente, come direbbe Henry Jenkins, gli scrittori di danmaku sono creatori partecipativi che si immergono in una “conversazione” digitalmente accessibile.

Si intravedono qui elementi di ciò che altri studiosi hanno definito “animali di database” e riferimenti all’autodefinizione di alcuni fan come “cyber-bambini”. Li esplora anche un’alternativa allo spazio cartesiano, descrivendo il mondo zhai con una visione “super-flatta” in stile anime, piuttosto che una comprensione tridimensionale della realtà. C’è un potenziale reale per approfondire ulteriormente questo tema, indagando quanto le cosiddette forme di intrattenimento “2.5D” aggiungano o sottraggano dalla realtà tridimensionale. Li cita lo studioso letterario Xiao Ying, che deride gli intrattenimenti moderni come “semplici formule commerciali tipiche della generazione post-80”, che apparentemente è cresciuta guardando troppa anime giapponese. Sarebbe stato interessante vedere una dialettica più negativa, per valutare se alcune critiche alle ossessioni minori del fandom possano contenere un fondo di verità.

L’opera di Jinying Li offre uno spaccato affascinante su come la cultura zhai si sia evoluta e differenziata, offrendo nuovi spunti di riflessione sul panorama del fandom contemporaneo.