Non credevamo che l’evento non pubblicizzato conosciuto come “l’ultimo film di Hayao Miyazaki” fosse realmente l’ultimo, e avevamo ragione. Sulla passerella rossa prima della premiere internazionale al Toronto International Film Festival, il vicepresidente di Studio Ghibli, Junichi Nishioka, ha dichiarato alla Canadian Broadcasting Corporation che Miyazaki era in ufficio ogni giorno a lavorare su nuove idee per il suo prossimo film. Parlando con il giornale francese Libération qualche mese dopo, l’amico e produttore di Miyazaki, Toshio Suzuki, ha detto che aveva già dimenticato il suo ultimo lavoro e pensava al nuovo progetto ogni giorno. “Nella vita, c’è solo il lavoro che lo incanta”.

Eppure, quando un regista ha 83 anni, c’è bisogno di riflessioni – non solo sul passato e sul presente, ma anche sul tempo e sulle proprie capacità. A Miyazaki sono serviti sette anni per realizzare Kimitachi wa do ikiru ka (Come vivere?): due anni di pre-produzione e cinque di produzione. Secondo Suzuki, per Il vento si alza lo studio riusciva a produrre dieci minuti di animazione al mese, ma con Il ragazzo e l’heron, l’avanzare dell’età di Miyazaki ha rallentato il ritmo a un minuto di animazione al mese. In totale libertà, un film di 124 minuti avrebbe richiesto oltre dieci anni di produzione. Le sue abitudini di una vita dovevano cambiare. E così è stato. L’abitudine di Miyazaki di controllare e correggere personalmente ogni scena ha avuto fine, con molte revisioni affidate al direttore dell’animazione, Takeshi Honda. Ha allentato il suo controllo in modo notevole, concentrandosi su ciò che solo lui può gestire: la narrazione. In termini di animazione, Honda sembra aver trovato un meraviglioso equilibrio tra lo stile più morbido e arrotondato di Miyazaki – che deriva in parte dalla convinzione del suo mentore Yasuo Otsuka che l’animazione dovrebbe modificare la realtà al servizio della storia – e una maggiore attenzione al realismo.

La trama non ha nulla a che fare con il romanzo giapponese da cui prende il titolo, anche se il libro fa una dolce apparizione. Le sue radici letterarie affondano più nel romanzo di Edogawa Ranpo del 1936, La torre fantasma. Miyazaki amava quel libro, tanto da fornire illustrazioni e fumetti per un’edizione illustrata nel 2015. La misteriosa torre che domina la seconda metà del suo film funge da portale magico e simbolo delle influenze aliene che hanno agito sul Giappone negli anni ’30 e ’40, trasformando la cultura in modi strani e non sempre prevedibili.

Ma il vero fulcro della storia è un ragazzo non molto diverso da Miyazaki stesso – o dal suo amico Isao Takahata, che era cinque anni più grande e raccontava di come schivasse detriti infuocati nelle strade bombardate durante la guerra del Pacifico. Mahito perde la madre nell’incendio di Tokyo e crede che lei lo stia chiamando dall’aldilà per salvarlo. È bloccato nel suo dolore quando suo padre sposa la sorella minore della madre.

Padre e figlio si trasferiscono da una città sempre più devastata alla relativa sicurezza e comodità della campagna. La proprietà ancestrale delle sorelle confina con la fabbrica moderna dove il padre di Mahito possiede un’azienda che produce cupole per i caccia giapponesi. Come il giovane Hayao Miyazaki, la sicurezza e l’agiatezza di Mahito derivano direttamente dal privilegio, e lui prova risentimento verso un padre che considera arrogante e privilegiato. Lottando con un cambiamento che non può controllare e un dolore che non può dimenticare, costretto a una nuova e strana ambientazione, circondato da creature bizzarre e da vecchie donne che si prendono cura di lui senza sosta, Mahito deve anche confrontarsi con il fatto che la sostituta di sua madre è incinta.

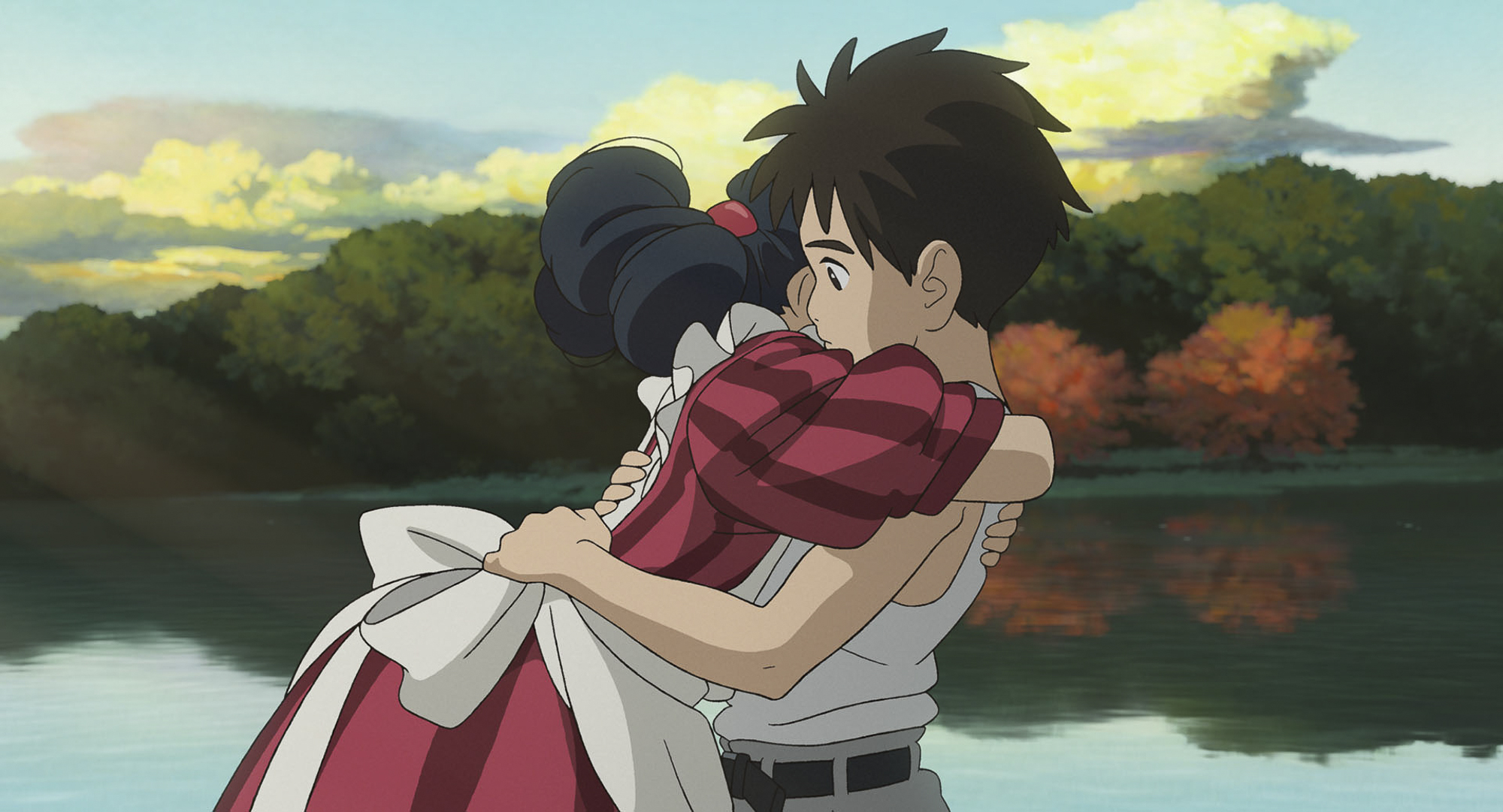

Attratto da un heron parlante che diventa sempre più disgustoso e ingannevole man mano che acquista tratti antropomorfi, Mahito scopre una torre in rovina, apparentemente presa da una fiaba europea. Una delle vecchie domestiche gli dice che solo il sangue del suo antenato, che l’ha costruita, può accedere ai suoi misteri e magie. Ma il privilegio da solo non lo salverà. Fino a quando non inizia a comprendere di dipendere completamente dalle persone che lo circondano, per vedere i veri volti sotto le forme che indossano, non può salvare nessuno, nemmeno se stesso. E quando gli viene finalmente offerta l’opportunità di ereditare i poteri della misteriosa torre, la scelta che compie lo definisce, come ha definito il suo antenato.

Il ritmo del film è talmente caotico che a volte sembra uno stato onirico, in cui le porte della percezione sono aperte ma la capacità di controllare ciò che vi fluisce è per lo più assente. A me questo non importava, perché il ritmo rispecchia le lotte interiori di Mahito. Tuttavia, a tratti sembra che stiamo guardando un film antologico, una vetrina per i talenti dei collaboratori più fidati di Miyazaki e di coloro il cui lavoro ammira davvero. Il perfezionista che ha allontanato sia Sunao Katabuchi che Mamoru Hosoda dalla sedia del regista Ghibli ha sempre avuto una grande ammirazione per le abilità artigianali, per la capacità di creare un’animazione superlativa al servizio della sua storia. Ha cercato il meglio del meglio – incluso Honda come direttore dell’animazione – e ha fidato a Honda il compito di portare a bordo personale con quelle competenze, come l’animatore di Kiki’s Delivery Service Toshiyuki Inoue, insieme a veterani di Ghibli come Shinya Ohira e Masaaki Endo. Il suo lungo collaboratore Jo Hisaishi fornisce una colonna sonora luminosa.

Il risultato è, in definitiva, un film che afferma la vita, anche se non del tutto gioioso. Nonostante la proliferazione e la varietà di meraviglie visive e immaginative nel film (sono ancora stupito dai pappagalli militarizzati che sono anche ghiottoni dedicati, e dai adorabili sostituti dei kodama il cui vero scopo attraversa le realtà), questo è un film che parla di possesso e di debiti: debiti di privilegio, debiti di gentilezza, debiti di comunità, debiti di sopravvivenza. Riferimenti fugaci riconoscono i film e le influenze di Miyazaki e Ghibli, accennano a figure nella vita del regista, riflettono su errori passati e passano rapidamente come granelli di sabbia attraverso una clessidra o giorni sul calendario di un vecchio. Il passato è passato, sembra volermi dire il film. È stato a volte bello e a volte terribile, ma non ci vivo più.

E così Hayao Miyazaki ha realizzato un altro film, sorprendendomi in due modi: primo, cedendo parte del suo rinomato controllo sull’animazione che da sessant’anni lo ha intrigato, affascinato e infastidito; secondo, creando un film che mi ha commosso come nessun altro. Un film di Miyazaki mi ha commosso dall’uscita di Princess Mononoke. Quando l’ho visto nel 1997, ho avuto la sensazione di una conclusione, di un narratore che chiudeva consapevolmente un ciclo e passava a un altro. Ho la stessa sensazione ora. Non è la sensazione di qualcuno che chiude il libro sulla propria carriera. È la sensazione di qualcuno che cerca di sistemare i conti il meglio possibile, di confrontarsi con la realtà e di prepararsi a raccontare un’altra storia in qualunque modo gli sia possibile.